¿Vivimos en un gran vacío cósmico? Una nueva hipótesis intenta resolver (otra vez) la tensión de Hubble

De confirmarse, la teoría pondría fin a uno de los mayores dilemas de la cosmología moderna y podría cambiar nuestra comprensión del lugar que ocupa la Tierra en el universo.

Un universo que gira, posible solución a la tensión de Hubble

Un equipo de astrónomos ha presentado una teoría que, de confirmarse, podría cambiar nuestra comprensión del lugar que ocupa la Tierra en el universo.

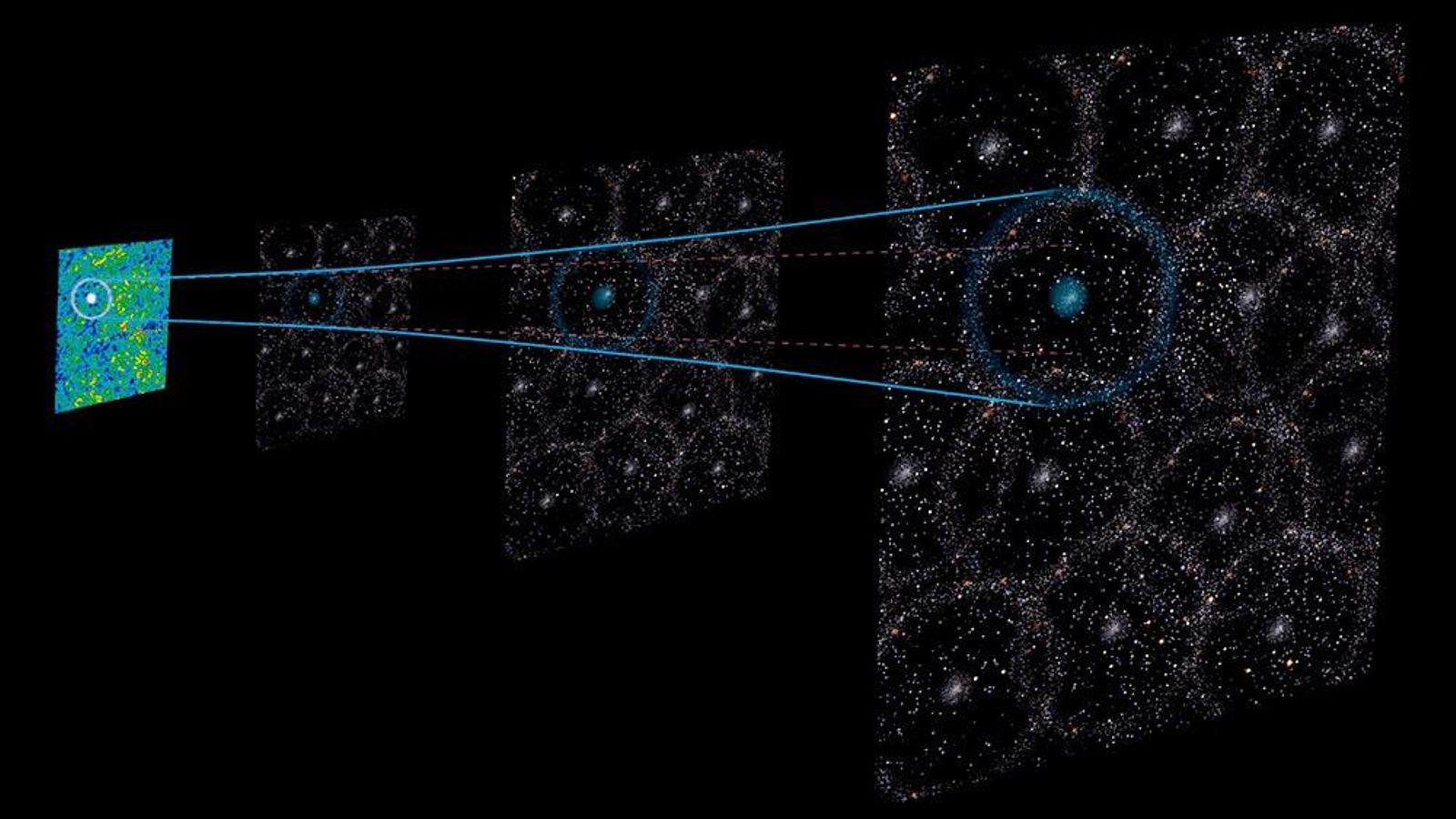

Según esta propuesta, tanto nuestro planeta como la Vía Láctea estarían situados cerca del centro de un gigantesco vacío cósmico, una región del espacio con una densidad de materia significativamente inferior a la media universal. Esta estructura invisible podría ser la clave para resolver la llamada tensión de Hubble, una discrepancia persistente entre diferentes formas de medir la velocidad de expansión del universo.

El concepto fue presentado por el astrofísico Indranil Banik, de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), durante la Reunión Nacional de Astronomía 2025 (NAM, por sus siglas en inglés), organizada por la Royal Astronomical Society en Durham.

Banik sostiene que la existencia de este vacío local explicaría por qué las mediciones realizadas a partir de objetos cercanos (como supernovas o galaxias próximas) ofrecen una tasa de expansión más alta que la estimada a partir del fondo cósmico de microondas, la radiación fósil del Big Bang.

El origen del problema: la tensión de Hubble

Desde que Edwin Hubble formuló en 1929 la ley que lleva su nombre, los astrónomos han intentado afinar la constante que describe la velocidad con la que el universo se expande. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una discrepancia que la cosmología moderna aún no ha podido resolver.

Las mediciones del universo temprano, especialmente las del satélite Planck, apuntan a una constante de Hubble menor que la que se deduce a partir de la observación del universo actual. Esta diferencia, conocida como tensión de Hubble, ha desatado un intenso debate entre la comunidad científica.

La nueva hipótesis sugiere que esta diferencia podría deberse no a errores en las mediciones ni a una física aún desconocida, sino simplemente a la ubicación que ocupamos dentro de una estructura cósmica concreta: un vacío de aproximadamente mil millones de años luz de radio y con una densidad un 20% inferior a la media del universo.

En ese contexto, los objetos a nuestro alrededor parecerían alejarse más rápido de lo que realmente lo hacen, debido al tirón gravitatorio que ejerce el exterior más denso del vacío.

La música del universo como evidencia

Uno de los pilares de esta hipótesis reside en las llamadas oscilaciones acústicas de bariones (BAO, por sus siglas en inglés), una especie de eco del Big Bang que dejó una huella en la distribución de las galaxias. Estas oscilaciones actúan como una regla cósmica que permite medir cómo ha cambiado la expansión del universo a lo largo del tiempo.

Según Banik, el análisis de datos recopilados durante las dos últimas décadas muestra que los patrones de estas oscilaciones encajan mejor con un modelo que incluye la existencia del vacío local. En concreto, el estudio indica que un universo con esta estructura es cien millones de veces más probable que un modelo homogéneo ajustado únicamente a las observaciones del fondo cósmico.

Además, los recuentos directos de galaxias también apoyan esta posibilidad. En el entorno cercano, el número de galaxias por unidad de volumen parece ser menor que en regiones más alejadas, lo que coincide con lo esperado si habitamos en una región menos densa.

Una explicación controvertida, pero prometedora

A pesar del atractivo de esta solución, la propuesta no está exenta de controversia. El modelo cosmológico estándar, basado en una distribución homogénea de materia a gran escala, no predice vacíos tan amplios ni profundos como el que plantea esta teoría.

De hecho, asumir que vivimos en un lugar tan particular del universo plantea preguntas sobre el principio cosmológico, según el cual no deberíamos ocupar una posición privilegiada ni especial.

Sin embargo, Banik defiende que los datos están del lado de su propuesta. Incluso observaciones del flujo de galaxias -cómo se mueven en promedio en relación con nosotros- parecen alinearse con lo que predeciría un vacío central.

A bajas distancias, la velocidad media de estos objetos encaja bien con el modelo del vacío, y a mayores distancias, los datos apuntan a una convergencia con los valores derivados del fondo cósmico, tal y como predice el escenario planteado.

Qué viene ahora

El siguiente paso para el equipo de investigadores será contrastar esta hipótesis con otros métodos independientes de estimación de la expansión cósmica, como el uso de cronómetros cósmicos.

Este enfoque consiste en analizar la luz de galaxias antiguas que ya no forman estrellas. Dado que las estrellas más masivas tienen vidas más breves, su ausencia permite estimar la edad de una galaxia, que a su vez se puede combinar con la medida de su desplazamiento al rojo para reconstruir cómo ha evolucionado el universo desde que esa luz fue emitida.

De confirmarse con nuevas observaciones, la existencia de este vacío cósmico no solo podría resolver la tensión de Hubble, sino también obligar a revisar algunos de los supuestos más básicos de la cosmología actual.

También te puede interesar

Lo último