La tragedia del 'Avenger', un portaaviones hundido por los nazis frente a Huelva

Historia

El 15 de noviembre de 1942, el ataque sorpresa del submarino alemán U155 a un buque aliado acabó con la vida de más de 500 hombres en menos de dos minutos. Sus restos se encuentran a 50 millas de la costa onubense, a mil metros de profundidad

Ayamonte, único municipio onubense que limita el uso de agua en las duchas de sus playas por la sequía

De noche, el océano no es azul, sino negro. Oscuro, como el miedo. Lúgubre como la muerte. Greenwood trataba de escapar de ella con todas sus fuerzas, dejándose un poco de vida en cada brazada mientras ascendía prácticamente a ciegas. Lo peor de ahogarte, pensaba en medio de todo el trance, es que notas cómo va ocurriendo: cómo se te va acabando el aire y los pulmones se te hacen cada vez más pequeñitos, inútiles hasta prácticamente desaparecer por completo, y cómo se te encoge la garganta y una mano invisible te aprieta y sientes que te estás vaciando por dentro y hurgas en tu cuerpo en busca de un resquicio de oxígeno, con el corazón palpitándote tan fuerte que parece que se te va a romper el pecho y te das cuenta de que te mueres, o que estás a punto de hacerlo. Justo eso era lo que sentía Greenwood en ese momento. Estaba siendo aquella una extraña forma de morir, pensaba mientras movía los brazos y las piernas con rapidez compulsiva, sorteando, con algo de habilidad y mucha suerte, los fragmentos de hierro y fuego que descendían como proyectiles que alguien lanzaba desde la superficie. Bajo sus pies, el Avenger, partido en dos, caía a plomo e iluminaba el fondo como una antorcha, arrastrando tras de si los cuerpos de vivos y muertos, que eran engullidos corriente abajo por la embarcación. De momento, él se resistía. No quería morir, o al menos no todavía, y pretendía evitar agitántose y pataleando para ascender antes de que se le acabara el aire.

Esa es una de las tres cosas que solo se aprenden en la guerra: casi nadie quiere morirse nunca, pero menos aún cuando la tienes al lado. La muerte es mucho más terrible cuando la ves venir, con su imponente y terrorífica sombra de soledad oscura. A sus 20 años, Greenwood la ha tenido cerca demasiadas veces: un bombardeo de la Luftwaffe, el ataque de un maldito submarino nazi, un torpedo pasando raso bajo el casco… Todas habían sido en la guerra, todas en unos pocos meses y todas a bordo de la que había sido su casa desde el verano.

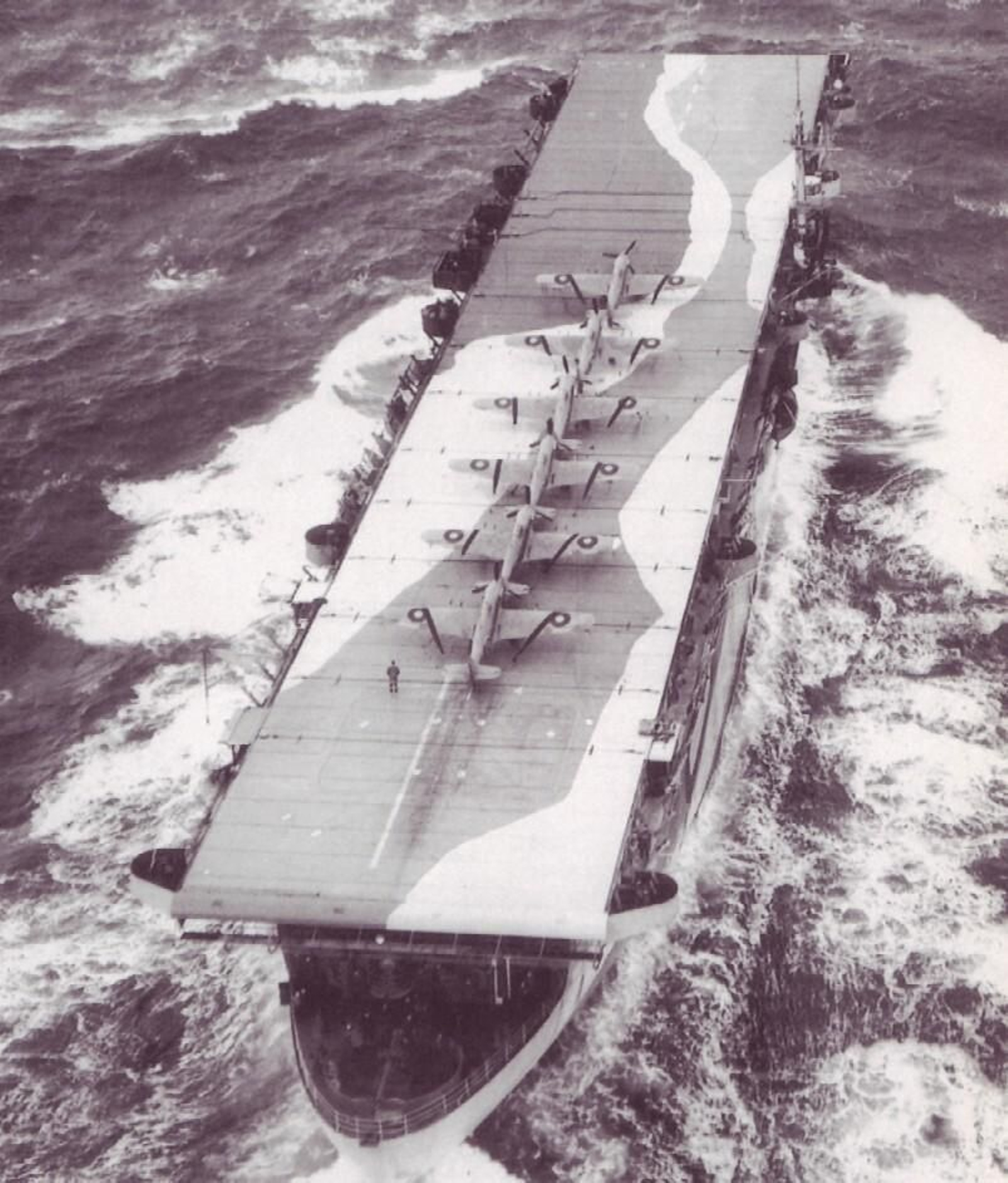

El HMS Avenger era en realidad un carguero, un sencillo mercante construido en Pensilvania venido a más después de empezar la guerra. Se llamó Río Hudson en su breve vida anterior, y fue uno de los miles de buques que en aquel tiempo convulso fueron reconvertidos en barcos de guerra. Este terminó siendo un portaaviones escolta con capacidad para transportar a 555 soldados, incluyendo la tripulación, y quince aviones. Tenía una longitud de más de 150 metros y una anchura de 20, y estaba propulsado por cuatro potentes motores diesel que le permitían alcanzar una velocidad de 16 nudos por hora, que no estaba nada mal para aquella envergadura. El portaaviones contaba con el equipamiento habitual en aquel tipo de barcos: un pequeño puente combinado que albergaba el control de vuelo, una larga cubierta para el despegue y el aterrizaje de las aeronaves, un elevador, una catapulta y un hangar situado justo bajo el puente. El armamento era relativamente pobre, pero suficiente: tres cañones antiaéreos (dos delante y uno detrás), y otros quince laterales. El Avenger era propiedad de la armada de Estados Unidos, pero había sido entregado en préstamo a la Royal Navy en marzo de 1942, aunque no fue hasta septiembre, apenas dos meses antes del desastre, cuando lo destinaron a su primera misión: acompañar al convoy PQ 18 hasta el norte de la URSS, donde el bando aliado pretendía desembarcar suministros y armas para el ejército de Stalin, que estaba haciendo frente a la invasión alemana. La entrega periódica de provisiones había sido una promesa del primer ministro británico, Winston Churchill. Tras el desastre del convoy anterior, el PQ 17, del que los nazis habían hundido nada menos que 24 barcos, los aliados habían decidido proteger los próximos convoyes con portaaviones escolta que dieran cobertura aérea ante posibles ataques. El Avenger fue el primero.

Y allí estuvieron, acompañando a una gigantesta caravana de 40 cargueros aliados en medio de la callada tranquilidad de las frías aguas del Ártico. La travesía no pudo ser más accidentada. Durante diez largos días, el convoy fue atacado desde el aire, desde la superficie y desde el fondo: bombarderos, torpederos, submarinos y minas alemanas hundieron trece de los cuarenta barcos, aunque no les salió gratis: los nazis perdieron cuatro aviones y cuatro submarinos. Podría decirse, con todas las salvedades que se quiera, que esa vez habían empatado y el convoy PQ 18 había sido un éxito. La tarde del 21 de septiembre, los 28 cargueros que quedaban llegaron al puerto soviético de Arkhangelsk, en parte, por qué no decirlo, gracias a su trabajo, al de sus compañeros y al del comandante Anthony Colthurst, de quien el oficial al mando de la misión, Robert Burnett, dijo que había sido tan “hábil , valiente y resolutivo” durante los ataques que el trabajo del HMS Avenger era “invaluable”, no solo en la defensa del convoy con los diez cazas Hurricane y los tres bombarderos Swordfish que transportaban, sino también, y muy especialmente, por lo que habían hecho su equipo de operadores de radio y los especialistas de Ultra que viajaban a bordo para captar descifrar los mensajes de la inteligencia nazi y de la Luftwaffe, lo que permitió a la expedición esquivar unos cuantos ataques aéreos y evitar a algunos submarinos.

Habían sido unos días duros, pero intensos. De esos en los que se vive mucho y muy rápido. Se preguntaba cuántos de sus compañeros estarían ahora como él, tratando de escapar de una muerte segura, cuántos de ellos habrían terminado hechos pedazos tras la explosión o cuántos estarían siendo arrastrados ahora mismo al fondo del océano por la invisible mano del Avenger, que seguía descendiendo como si no hubiera fondo allá abajo. Se preguntaba qué sería de los jóvenes Davies y Wrede, de John Evans y su amigo Jack Naylor, de los telegrafistas (John, James y Robert) o de John Mackay, el bombero con el que había almorzado ese mismo día. A Colthurst lo había visto volar por los aires, así que en su caso no había lugar dudas, pero del resto solo podía esperar que no hubieran sufrido la misma suerte. Al fin y al cabo habían estado juntos durante meses, compartiendo emociones, confidencias, risas, lágrimas, miedos, esperanzas y alguna que otra noche de vino y viejas canciones. Se habían hecho amigos, qué diablos, y le entristecía que a algunos de ellos, puede que a muchos, puede que a todos, no iba a volver a verlos nunca. Eso, si llegaba a la superficie antes de ahogarse o de que lo atravesara alguno de los restos del Avenger, que seguían bajando como cuchillos.

Le quedaba el consuelo de haberles dado lo suyo a los nazis unas semanas antes, cuando lo de África. Después de dejar el convoy en Arkhangelsk los llamaron para la siguiente tarea: escoltar a una fuerza de asalto combinada de británicos y americanos que participarían en el primer desembarco aliado de la guerra. En la primera gran victoria sobre un territorio ocupado por los nazis, o eso esperaban. La llamaron Operación Torch, y la idea, básicamente, era atacar el África del norte francesa y echar de allí a las tropas del Eje, lo que les facilitaría el control naval del Mediterráneo y les daría tiempo y espacio para llevar a cabo una invasión posterior de Europa. Junto con el HMS Argus, tres cruceros y cinco destructores, el Avenger proporcionó cobertura aérea a una impresionante flota de 600 buques y 700.000 soldados que desembarcaron de forma simultánea en Safí, Casablanca, Orán y Argel para iniciar la invasión. Entre el 8 y el 10 de noviembre, el Avenger participó en 60 misiones de combate, pero unos problemas en el motor lo obligaron, dos días después, a retirarse a Gibraltar. Con todo, el trabajo estaba hecho y había terminado siendo otro éxito, aunque ni siquiera Greenwood sabía hasta qué punto: aquel asalto anfibio no solo aceleró la caída de las tropas germanas del general Rommel en el norte de África, que se rindieron a los pocos meses del desembarco, sino que también había servido de ensayo para la invasión de Normandía dos años después.

El 14 de noviembre, el HMS Avenger salió de Gibraltar con rumbo al Reino Unido en una nueva misión de escolta, esta vez al convoy MKF 1 (Y), que llevaba de vuelta varias embarcaciones que habían participado en la Operación Torch. Esa misma tarde, el U155 del capitán Adolf Cornelius Piening navegaba al sur del cabo de San Vicente con hambre de cazador. Hurgaba el mar a profundidad de periscopio en busca de un objetivo, de una nueva presa, y no tuvo que esperar mucho para encontrarla. Las fuerzas de espionaje del Eje advirtieron de la presencia del convoy británico, así que Piening no dudó lo más mínimo y puso rumbo al sureste con una idea fija: saciar su apetito. El U155 trató de localizar el convoy durante horas. A las dos menos cinco de la madrugada se topó con dos de los destructores, y poco después ya tenía a todo el convoy por delante: “8 sombras grandes”, registró Piening, a las que siguió durante una hora para buscar el mejor ataque posible, el más dañino, que pretendía que fuera por delante y en perpendicular al convoy, a una distancia no muy lejana de los 1000 metros, para asegurar el acierto. A Greenwood le había tocado turno de noche, así que fue testigo directo de todo lo que pasó. Primero, del mensaje del oficial superior de la flota alertando de la presencia del submarino y ordenando un giro de emergencia. Luego, el griterío: el vaivén de hombres de un lado a otro, las voces dando y recibiendo órdenes, los operadores de radio transmitiéndose mensajes, los mandos decidiendo movimientos, estrategias, planes que ni siquiera tuvieron tiempo de ejecutar.

En cuanto el capitán del U155 sospechó que habían sido descubiertos (lo intuyó gracias al extraño viraje del convoy y lo confirmaron los disparos posteriores de ametralladoras y cargas de profundidad) dio instrucciones para alejarse hasta los 2.500 metros y lanzar, casi a ciegas, dos torpedos sucesivos desde la mejor posición que pudo dadas las circunstancias. Luego, aprovechando el desconcierto, se acercó un poco más y lanzó un tercer proyectil. Piening no dio margen para más y puso rápidamente agua de por medio bajando el submarino hasta los 50 metros de profundidad. Ni siquiera esa distancia fue suficiente para apagar el estruendo de la enorme explosión.

La segunda de las cosas que solo se aprenden en la guerra es que hasta para morir o vivir hay que tener suerte. Que demasiado a menudo, las decisiones más arbitrarias, las más tontas, son las que te salvan el pellejo. Las dos primeras detonaciones sorprendieron a Greenwood en su puesto, pero por alguna (y arbitraria) razón decidió subir hasta la cubierta de popa junto a algunos oficiales, que estaban tratando de localizar el objetivo de los torpedos y evaluar el alcance de los daños. El USS Almaack y el Ettrick se encontraban malheridos, más el segundo que el primero, que estaba a punto de hundirse. Greenwood los vio desde la borda, entre una nube de humo y ruido, y fue también allí donde escuchó el siseo amenazante del tercer proyectil, que se acercaba poco a poco con un espeluznante rumor, como el de un grito lanzado desde las profundidades. Fiuuu, y después llegó el golpe, clanc: el torpedo dio al Avenger justo en la mitad, lo atravesó y alcanzó la Santa Bárbara, que cargaba más de 300 bombas. La explosión voló toda la sección central del portaaviones y lanzó al aire la proa y la popa de la nave, que se elevaron unos metros antes de caer otra al agua y empezar a hundirse prácticamente en posición vertical. La quilla y la hélice del barco fueron los últimos en tocar el agua. En menos de dos minutos el Avenger había desaparecido.

Greenwood siguió ascendiendo hasta agotar todo el aire que le quedaba en el cuerpo. Abajo, una luz tenue señalaba el abismo al que seguía bajando el portaaviones. Casi sería mejor, suponía, dejarse caer con él que seguir luchando contra la muerte. Arriba, sin embargo, se ocuparon de que no fuera así. Él y otros once compañeros, que fueron rescatados por el HMS Glaisdale aquella noche “oscura y lluviosa”. Buscaron supervivientes hasta el amanecer, pero nadie más se salvó. La tercera cosa que se aprende en la guerra es que los muertos no importan cuando empiezan a ser demasiados. Nada más se supo de los 514 tripulantes, la mayoría muchachos de apenas veinte años de edad, que desaparecieron en el trágico hundimiento del HMS Avenger. Un rastro de cadáveres, un reguero de cuerpos que nunca salieron del mar. Muchos, o lo que quede de ellos, probablemente sigan aún a bordo, unidos de alguna manera a los restos del portaaviones, que yace a mil metros de profundidad a poco más de 50 millas frente a Huelva, olvidado como tantos otros naufragios en una costa que sigue siendo una perfecta desconocida. Pero el Avenger es, además, un lúgubre recordatorio de los millones de jóvenes como aquellos que se dejaron la vida en la contienda. Un monumento funerario, un cementerio cercano y oscuro como la muerte. Como la guerra.

También te puede interesar

Lo último

Contenido ofrecido por Porcelanosa

Contenido ofrecido por Restalia