La versatilidad del fandango

Historias del Fandango

Capítulo 6. El fandango había alcanzado una gran versatilidad, adaptable a cualquier situación o circunstancia; el guitarrista Huerta, destacado concertista del XIX, tocaba improvisaciones sobre él

Capítulo 5: La guitarra, compañera y guía

![[6] Trinidad Huerta, guitarrista [6] Trinidad Huerta, guitarrista](https://static.grupojoly.com/clip/a051fd5d-33fc-4e6e-9925-3218c09f748b_source-aspect-ratio_1600w_0.jpg)

"Fandango” fue un sustantivo muy utilizado. Fandango era una fiesta, un lio, un desorden, un baile… Fueron unas revistas, un buque de la Armada destinado a aprehender el contrabando, un famoso caballo de rejoneo… Como síntesis de todas sus acepciones, fandango era una idea de alegrarse.

Con el protagonismo que habían alcanzado los cantos regionales en los festejos populares y la buena sintonía que la Casa Real tenía con el pueblo, a mitad del siglo XIX era una estampa común ver a la comitiva regia acercarse a los lugares de concentración de mucha gente para presenciar a las “diversas cuadrillas de valencianos, castellanos viejos y andaluces vestidos con sus trajes típicos coreografiando al compás de la jota, las habas verdes y el fandango” por el Prado o la iglesia de la Virgen de Atocha, de Madrid.

Adaptable a cualquier situación o circunstancia, el fandango había alcanzado la versatilidad de ser pieza bailable tanto en una procesión religiosa como en los carnavales más mundanos, alternando con la jota. En 1846, la prensa almeriense afirmaba que “en los días de carnaval, por las tardes, ha ofrecido un espectáculo agradable, pues entregado el pueblo a ella, discurrían por las calles, paseos y plazas millares de máscaras…, animadas por los toques del fandango y la jota aragonesa, que sin descanso repetía la música del provincial de Cádiz, representaban la verdadera danza, pero ni el más leve disgusto ha venido a turbar tan inocente desahogo…” (El Heraldo, 3 marzo 1846).

Con los extranjeros

Como fiesta, su baile era muy demandado por los viajeros románticos. Pero no siempre, ni todos, lo encontraban. El inglés Robert Dundas Murray estuvo por tierras onubenses en 1846 y escribió en su relato The cities and wilds of Andalucia su frustración porque lo que encontró en el baile fueron solo mazurkas y danzas escocesas [1].

En París, una compañía de actores españoles cosechaba éxitos bailando los géneros nacionales [2]. Bien es cierto que detrás de aquella embajada artística a Francia estaba como enlace el intrigante y conspirador duque de Montpensier, cuñado de nuestra reina Isabel II y muñidor y financiador de su destronamiento dos décadas después [3].

Tiempos de los aires regionales

Las décadas de los años 40 y 50 del siglo XIX fueron tiempos espléndidos para los cantos y bailes regionales. Aquella España que todavía tenía reminiscencias moriscas en algunas de sus manifestaciones populares, era intensa y apasionada, y así la percibieron los viajeros románticos que nos visitaban. Andalucía aportaba a la variedad nacional la gracia y la sal de su gente con el jaleo, el zapateado, el ole y la cachucha. La Mancha, sus seguidillas, famosas en todo el país y que se remontaban también a siglos atrás, que no solo eran manchegas; y Castilla, las habas verdes, un baile antiguo extendido por toda la amplia región. Los vascos, el tzortzico; los gallegos, la muñeira; los catalanes, el contrapás, que es una danza tradicional del siglo XVI. Pero los bailes más expresivos y llenos de vida eran la jota y el fandango. La jota se extendía por Aragón y Valencia, parte de Navarra y la Rioja y, en general, por casi toda España (también se cantó y bailó una jota como creada en Huelva); su fuerza expresiva era tal que conmocionaba a quienes seguían su música y su baile. ¿Y el fandango? El fandango era el más veterano, el más extendido por todo el país, el más popular de todos: el baile nacional.

![[3] Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Óleo de Federico Madrazo. [3] Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Óleo de Federico Madrazo.](https://static.grupojoly.com/clip/44ed0c4e-0ff0-4667-ba39-259aba115e20_source-aspect-ratio_1600w_0.jpg)

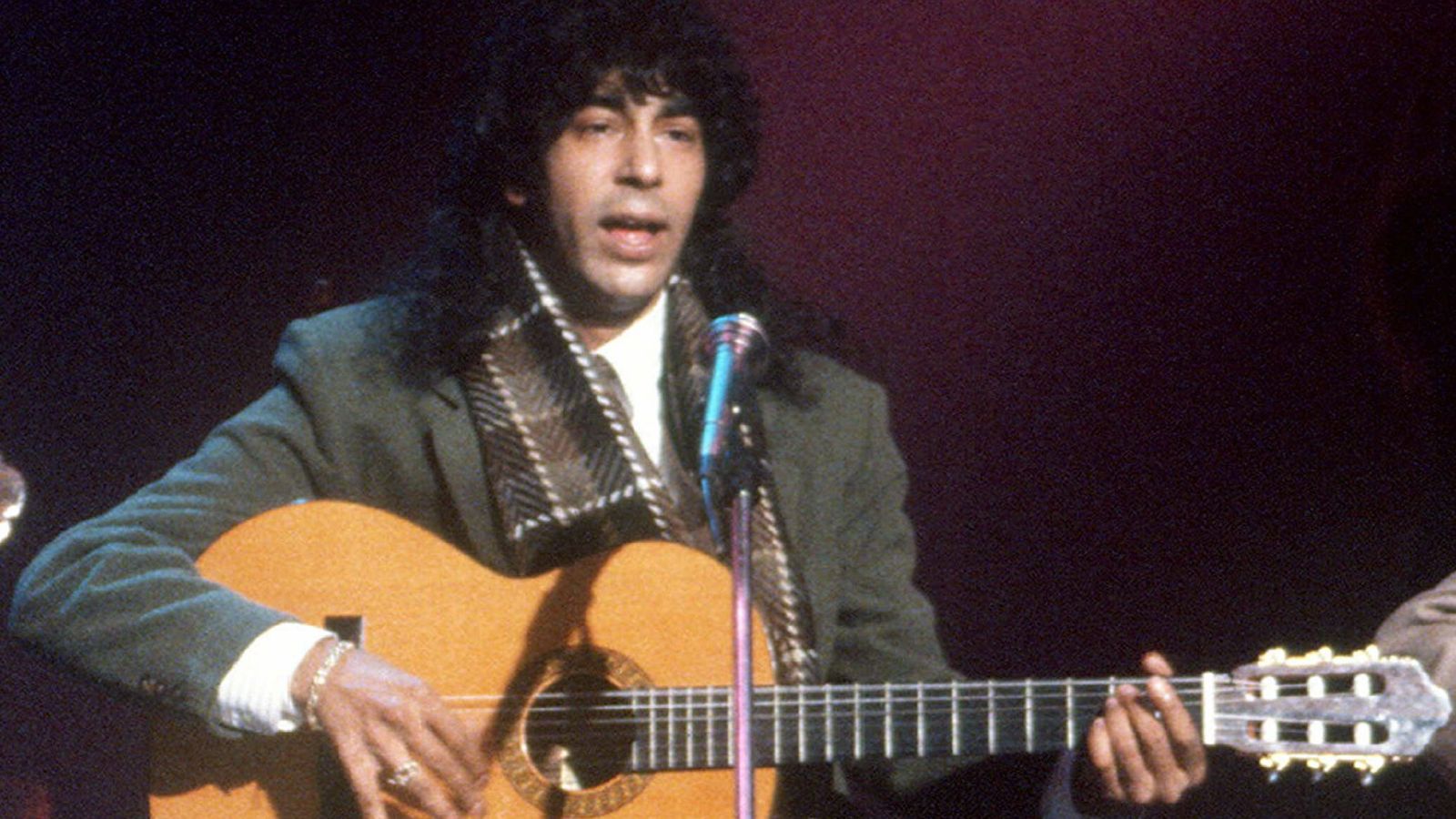

El guitarrista Trinidad Huerta

Ya hemos visto cómo las reformas que le introdujo el almeriense Antonio de Torres creó la guitarra flamenca, apareciendo en 1850 con una caja más grande y notas más graves, que facilitarían la técnica del punteo y el rasgueo para ser considerada como el instrumento de concierto que usaría poco después el también almeriense Julián Arcas.

Si traemos aquí al oriolano Trinidad Huerta (1800-1874) es porque este virtuoso de la guitarra tocaba variaciones sobre el fandango antiguo y hacía improvisaciones sobre el fandango, entre otras músicas regionales [6]. Huerta fue uno de los más famosos concertistas de guitarra del siglo XIX. Guitarrista y compositor, estudiante precoz que a los 17 años ya poseía una técnica superior y comenzó a dar conciertos por medio mundo. En 1847 fue condecorado por la reina Isabel II, de la que más tarde sería guitarrista de cámara. Su fama aún se mantiene viva entre los estudiosos de la guitarra en lugares como Nueva York.

![[6] Trinidad Huerta, guitarrista [6] Trinidad Huerta, guitarrista](https://static.grupojoly.com/clip/a051fd5d-33fc-4e6e-9925-3218c09f748b_source-aspect-ratio_1600w_0.jpg)

¿Huerta tocó flamenco?

Si no tocó lo que conocemos hoy como flamenco, sí que dejó buena parte del material sobre el que trabajaron los flamencos después. Faustino Núñez afirma en su blog El afinador de noticias que “debemos incluirlo como pionero del toque flamenco, al que sin duda contribuyó, sobre todo a través de Arcas”. No se conoce con precisión su relación con el flamenco, pero sí se sabe que interpretaba piezas como el jaleo andaluz o el fandango, que devendrían flamencos [4].

Según qué criticas, porque no siempre se le trató como merecía su figura, situaban a Huerta en la medida de sus virtudes como concertista. “La variedad de sensaciones que produce su toque es el rasgo distintivo de su personalidad. Su música marcial exalta, sus boleras y fandangos inspiran la alegría e inducen al baile, y las romanzas que canta su lira son, si podemos servirnos de la expresión, el espíritu mismo de la melodía… Su jota nos pareció bien; su fandango cosa admirable”. No se parecía a nadie [5].

(Continuará)

También te puede interesar

Lo último