La Guerra Mundial en Huelva: 800 muchachos en la 'costa de los mosquitos'

Historia

A finales de 1942, Franco movilizó a todos los soldados onubenses para vigilar la línea de costa ante el peligro de una invasión de los aliados

La tragedia del 'Avenger', un portaaviones hundido por los nazis frente a Huelva

Tú podrás decir misa, pero hay muchas formas de morirse en la guerra y esta no debería ser una de ellas. Una bala perdida, mira, un morterazo, un disparo a bocajarro... Hasta de hambre o de frío se puede morir uno, o de calor, que aquí no me extrañaría, o despeñándote por uno de estos acantilados o lo que quiera que sean. Mira el pobre Guti, que le pasó por encima un carro de combate y se nos murió por la gangrena. No es que sea la mejor muerte del mundo, pero hombre… Mejor que esto sí, porque morirse por un mosquito… es que me niego, vamos. Antes me largo, te lo juro, fíjate lo que te digo. Deserto o deserciono o como se diga, pero yo no me muero porque me pique un bicho.

Nieto escupía las palabras una tras otra como un torrente, casi sin pararse a respirar. Nadie hablaba más que él, y aunque a menudo -casi siempre- era insufrible, lo cierto es que había días en los que les venía bien tenerlo en el turno porque al menos los mantenía entretenidos, sobre todo en una noche como aquella en la que lo más peligroso que hacían era esquivar bichos. Ellos, los mosquitos, y el paludismo, que era casi lo mismo porque lo traían ellos, fueron los únicos enemigos a los que se enfrentaron en aquellos meses en los que la playa se convirtió en su hogar. Tuvieron suerte, eso sí, porque si al enemigo le hubiera dado por invadirlos de verdad, aquello hubiera sido una escabechina. Famélicos y enfermos, muertos del cansancio, de hambre y de sed, los 800 soldados del Regimiento de Infantería número 72 de Huelva no estaban allí porque fueran los mejores, ni por ser los más preparados o los más valientes, por ser la élite del paupérrimo y mermado ejército español, sino porque no había nadie más.

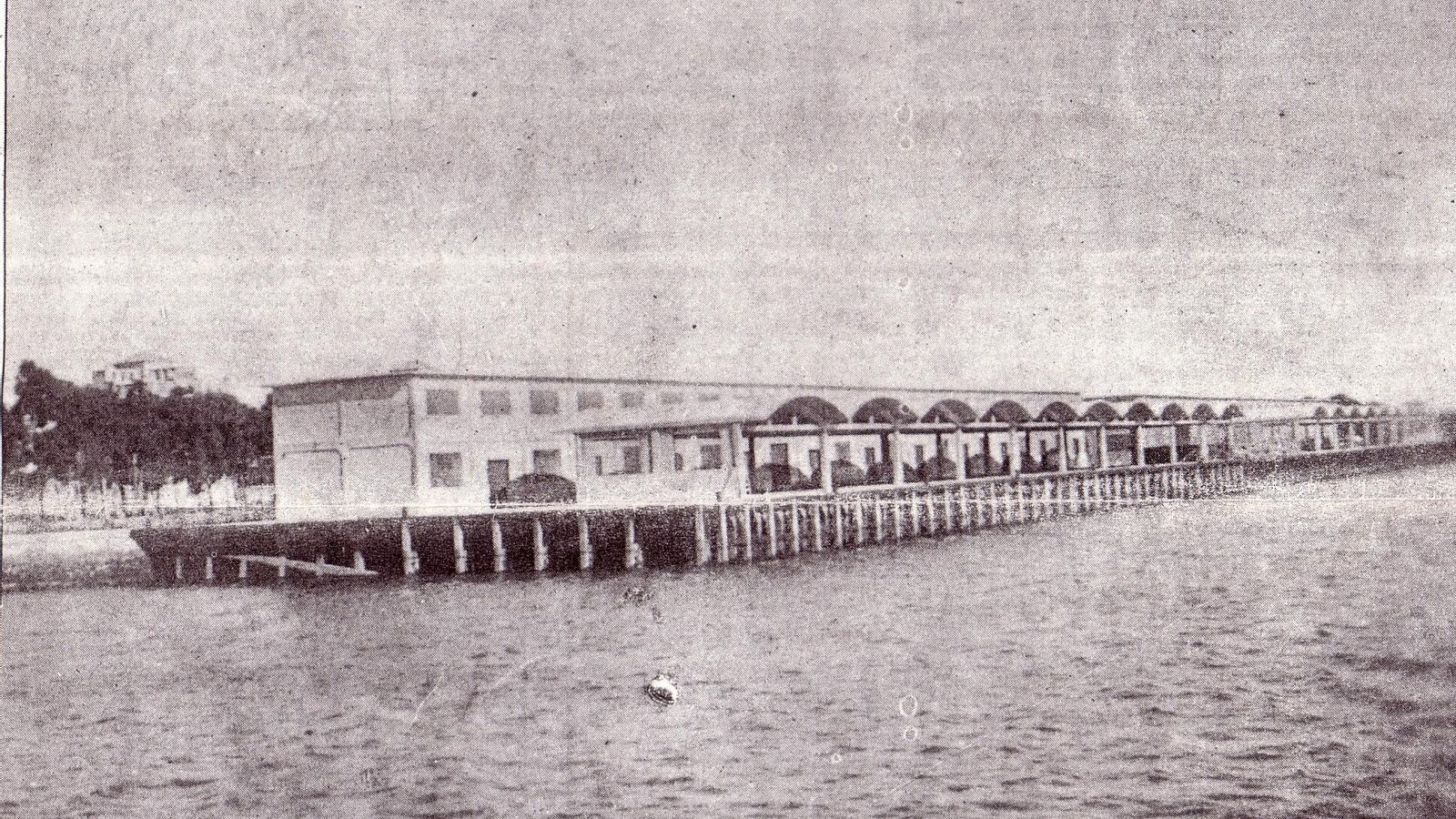

A muchos de los que estaban allí, la noche del susto les pilló recién llamados a filas. Quintos nuevos que apenas habían sujetado un fusil en su vida, aunque de las miserias de la guerra, que eran muchas, ya habían aprendido, a la fuerza, más de lo que deberían a esas edades. Lo de llamar ‘la del susto’ a aquella noche de primeros de noviembre de 1942 no era ningún capricho. Los gritos de alarma los habían sacado del sueño de un sobresalto (del saco se encargaron de sacarlos a golpes), en medio de un escándalo que casi le cuesta el corazón a más de uno. Nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba, pero los mandos habían sido avisados de una invasión inminente desde la costa y había que salir por patas a las playas para hacerle frente con todo el armamento posible. La movilización fue general: los soldados abandonaron a toda prisa el cuartel del antiguo Puerto Pesquero y fueron en estampida hasta las playas de El Portil y El Rompido, donde pasaron hasta la madrugada siguiente -los que pudieron llegar, porque un buen puñado de vehículos se quedaron atascados en la arena- apostados a la espera de un ataque que no llegó a producirse. Para alivio de todos, el inmenso convoy de buques aliados que había sido visto en las inmediaciones de la costa onubense pasó de largo. Su verdadero destino era otro: el norte de África.

La impresionante fuerza de asalto combinada de británicos y americanos formada por 600 buques y 700.000 soldados se dirigía a los puertos de Casablanca, Orán y Argel, bajo dominio francés, en busca de la primera victoria aliada sobre un territorio ocupado por los nazis. La operación Torch, el primer intento de desembarco aliado de la II Guerra Mundial, comenzó oficialmente el día 8 de noviembre, cuando las fuerzas angloamericanas llegaron a Argelia. El asalto fue un éxito, y no solo aceleró la caída de las tropas alemanas del general Rommel en África, que se rindieron a los pocos meses del desembarco, sino que además sirvió como un ensayo general para la invasión de Normandía dos años después.

La ‘noche del susto’ fue solo eso, un susto, pero Franco se había quedado con la mosca detrás de la oreja a pesar de que los embajadores británico y norteamericano lo habían tranquilizado con respecto a una posible invasión. Respetarían la neutralidad española, le decían, pero la realidad era que Hitler había reaccionado a la operación Torch ocupando lo poco que quedaba de la Francia libre y convirtiendo a España en lo único que se interponía entre él y los aliados. La guerra estaba cercando la península, así que el dictador se vio obligado a decretar la movilización del ejército con el objetivo de “defender la integridad, independencia y soberanía española” frente a ambos bandos. El decreto del 28 de noviembre llamó a filas a los cuatro últimos reemplazos, empezando por el de 1941. En esos últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, centenares de soldados onubenses se incorporaron al Regimiento, donde les esperaban los nuevos quintos. Muchos de ellos casi ni se habían quitado de encima aún el olor a muerte y barro de las trincheras de la guerra civil, y otros acababan de licenciarse después de tres años sufriendo miserias. Todos, los viejos y los nuevos soldados, se veían ahora en medio de otra guerra que no comprendían y a la que se suponía que no iban ser invitados, sin saber muy bien cuánto tiempo iban a estar allí, cuándo ni dónde combatirían ni cómo demonios iban a hacerlo contra un enemigo que era infinitamente superior a ellos, que de canijos y muertos del hambre que estaban apenas podían tenerse en pie con un petate a cuestas.

Y sin embargo ahí estaban, como si nada, espantando mosquitos con las manos y las alpargatas, sudando a chorros y tapados con mantas hasta las cejas para que no les pusieran el cuerpo como un colador. Como si estuvieran vigilando los Pirineos en vez de la maldita playa. Los soldados del Regimiento de Infantería n° 72 habían sido desplegados por toda la costa de Huelva a lo largo de los primeros días de diciembre. Desde Isla Cristina hasta Mazagón, las tropas habían ocupado todo el litoral, que fortificaron con búnkers en Mazagón y Punta Umbría y con nidos de ametralladoras y de morteros entre Mazagón y Torre Arenillas, entre Punta Umbría y El Rompido y entre los altos de El Rompido y la Punta del Caimán, como señalan los investigadores Jesús Copeiro y Enrique Nielsen. Se emplazaron baterías de artillería ligera de campaña con material antiaéreo y antitanque en Huelva, Gibraleón y Cartaya, y se acondicionó la batería que ya existía en el Faro del Picacho (Mazagón), que contaba con cuatro cañones para obuses con alcance de 7.000 metros. Además, el aeródromo militar de la Punta del Sebo, que básicamente era una parcela baldía sin muchas ínfulas preparada dos años antes con fines defensivos, recibió a un grupo de 93 soldados de aviación con la misión de mantenerlo operativo y protegido por si era necesario utilizarlo para el combate. Aquella era toda la fuerza con lo que se contaba en Huelva ante la posible invasión de uno de los dos ejércitos más poderosos del mundo. Luego, claro, estaban ellos, los soldados, que si bien sabían lo que se les podía venir encima, tenían otras preocupaciones más acuciantes, como, por ejemplo, el hambre.

No es que la calabaza cocida esté mala, pero, hombre, todos los días ya empalaga. ¿De verdad que no tienen nada más para darnos? ¿Solo calabaza y frijoles de estos negros, que están duros como piedras? Pues seguro que ellos están hartos de comer jamón de Jabugo en sus casitas. A nosotros solo nos entra en la boca la puñetera arena, por Dios Santo. Y encima estamos pasándolas canutas para nada, porque aquí no viene nadie. Nieto seguía con su retahíla, saltando de un tema a otro mientras los demás asentían o reían sin hacerle demasiado caso. Lo cierto es que comer, comían poco. El ejército les daba lo justo para tenerse en pie, así que cuando estaban fuera de servicio se veían obligados a hacer descubiertas para llevarse todo lo que podían de los campos ajenos: uvas, patatas y boniatos que asaban enterrándolos en la arena, bajo la candela. A veces salían a cazar conejos en los cañaverales de las lagunas, pero lo que más les gustaba era salir a la playa al amanecer para coger chocos. A esas horas la marea los llevaba a la orilla y los dejaba casi pegados a la arena, así que solo tenían que agacharse y cogerlos con un palo que después les servía de espeto para asarlos. A Nieto no le faltaba razón en otra cosa: desde que llegaron no habían hecho más que tragar arena. Colocaron los nidos de ametralladora entre las dunas, a unos 70 metros del mar. Las tenían ocultas en pequeños hoyos que habían excavado con las manos y las habían cubierto de matorrales para que nadie pudiera verlas, lo mismo que los morteros, que colocaron algo más lejos de la playa, en unos nichos en la arena tapados con palos y retama.

Allí no se estaba bien nunca. En invierno, porque era invierno y se pasaban el día empapados por la lluvia, cuando llovía, y la humedad, cuando no, y tiritando. El frío les traspasaba la piel y les calaba los huesos, y no había nada que consiguiera quitárselo de encima, así que los primeros meses los pasaron soñando con que llegara el verano. Pero aquello fue aún peor. Con el sudor y el agua, la arena se les pegaba al cuerpo como si los hubieran pasado por harina, y algunos estaban tan delgados que apenas podían moverse por las rozaduras que les hacía en sus enjutos pellejos un uniforme que se parecía cada vez más a un papel de lija, de lo tieso que estaba de suciedad y salitre. De día, se mataban por meter al menos un brazo en la mínima sombra que les daba algún pino solitario. Aguantaban el calor porque no faltaba el agua para refrescarse. Se apañaban, al fin y al cabo. El problema de verdad llegaba con la noche. Dormían en improvisadas hamacas hechas de palos, porque si lo hacían en el suelo acababan devorados por los mosquitos. Se tapaban de pies a cabeza para protegerse, pero ni aún así. Aquellos bichos atravesarían una armadura, si hiciera falta. A veces se acostaban por turnos junto a la orilla, que era el único sitio en el que los dejaban tranquilos, aunque dormían con un ojo cerrado y otro abierto, porque la marea ya se había llevado flotando más de una alpargata. Y a más de uno, también.

Los efectivos del Regimiento de Infantería número 72 de Huelva se pasaron casi un año así: malviviendo (sobreviviendo) en la playa a la espera de un enemigo que nunca vino, aunque la verdad es que los aliados llegaron realmente a plantearse un ataque por la posibilidad de que los nazis entraran en España como respuesta a la Operación Torch, como recogen Copeiro y Nielsen en Espías y neutrales. Huelva en la II Guerra Mundial. Para mal o para bien, ni Hitler entró por los Pirineos ni ningún ejército desembarcó en la costa onubense aquel año ni los siguientes, y el único enemigo real al que se enfrentaron los soldados fue el paludismo, que hizo sufrir de lo lindo a buena parte de la tropa y acabó con la vida de muchos de aquellos pobres muchachos que prácticamente habían empalmado una guerra con otra.

La II Guerra Mundial “cambió inexorablemente la vida de los jóvenes onubenses en edad militar”, dice Copeiro, “prolongando aún más la movilización que ya existía a causa de la guerra civil”. Algunos llegaron a permanecer hasta seis años en el ejército. Durante aquellos últimos meses aguantaron “estoicamente” el hambre y el paludismo a sabiendas de que, si llegaba la hora del combate, el enemigo los destrozaría de un soplido.

No hubo guerra en España, y en el otoño de 1943, pasado el peligro, Franco ordenó la retirada total del Regimiento. Los soldados, por fin, volvieron a casa. En la playa, ahora vacía, ya no se oía la estridente voz de Nieto ni de ningún otro muchacho. Solo las olas y su siseo espumoso al llegar a la orilla. Solo el viento y las gaviotas. Y el insoportable zumbido de los mosquitos.

También te puede interesar

Contenido patrocinado

Contenido ofrecido por Restalia