Adiferencia de lo que le han dicho toda la vida de Dios, usted no está decaído porque acabó su período vacacional. Ni siquiera su estado de ánimo triste y azul tiene origen en haber cambiado el rumor de las olas por el del tráfico o en la falta de sueño –que ya había conseguido dejar atrás–. No. No se engañe más. Usted está así porque ha vuelto a tener que convivir con el tonto de su oficina.

Porque ahí está él, esperándole como solo sabe hacerlo la declaración de la renta cada mes de junio: inevitable, en su silla giratoria, con una sonrisa cóncava de plastilina que no alegra sino que ahonda el vacío. El tonto de la oficina no se elige, ni se vota; brota como el moho en los azulejos de la bañera, como las malas hierbas en la cuneta, como las pelusas en el ombligo.

Ha sido pisar la misma oficina que él, y en ese mismo instante toda su tranquilidad, sosiego y jovialidad han quedado tan olvidados como el texto que se desvanece detrás de una postal amarillenta. Un lejano eco que ya no es.

Debemos partir del hecho cierto de que en toda oficina existe una fauna previsible, algo así como un zoo de jaulas bien rotuladas: el león del PowerPoint que ruge perdido en gráficos inabarcables, el pavo real del teclado que pavonea una pretendida productividad a golpe de tecla, el hipopótamo del café recluido en el office desde que llegó o el mono del WhatsApp balanceándose de grupo en grupo sin apartar la vista de la pantalla del móvil.

Todo eso, créame, forma parte del orden natural, del equilibrio cósmico de cualquier centro de trabajo: ruidosos, inofensivos, inevitables. Pero ese orden se resquebraja, como una grieta en la bóveda celeste, cuando entra en juego el tonto de la oficina; un ser dotado de una virtud sobrehumana para provocar ansiedad con solo estar ahí.

Porque ese es su gran talento, único e intransferible: marchitar la alegría allá por donde deambula. No necesita palabras: basta su sombra para que el pasillo se vuelva catacumba. Donde había conversación queda un silencio inquieto; donde reinaba la ligereza, impone la gravedad de un responso. Al cruzárnoslo sentimos lo mismo que al toparnos con la Santa Compaña en mitad de un sendero: una procesión espectral que hiela la sangre sin tocarla. Y no exagero: si llevara un farol mortecino y un harapo a modo de ropaje, podría encabezar la comitiva de La Caridad en el callejón más oscuro, arrastrando tras de sí no a penitentes, sino a oficinistas desamparados.

Conviene aclararlo, no vaya usted a pensar lo que no es: el tonto de la oficina jamás apunta hacia arriba. Ante el jefe supremo se transforma en un corista celestial: donde había plastilina mostrará cera pascual y, donde hubo moho, terciopelo adamascado. Un perfecto Mortadelo, capaz de mutar en lo más grotesco si es necesario, con tal de parecer a sus mayores una margarita obediente o un querubín disciplinado.

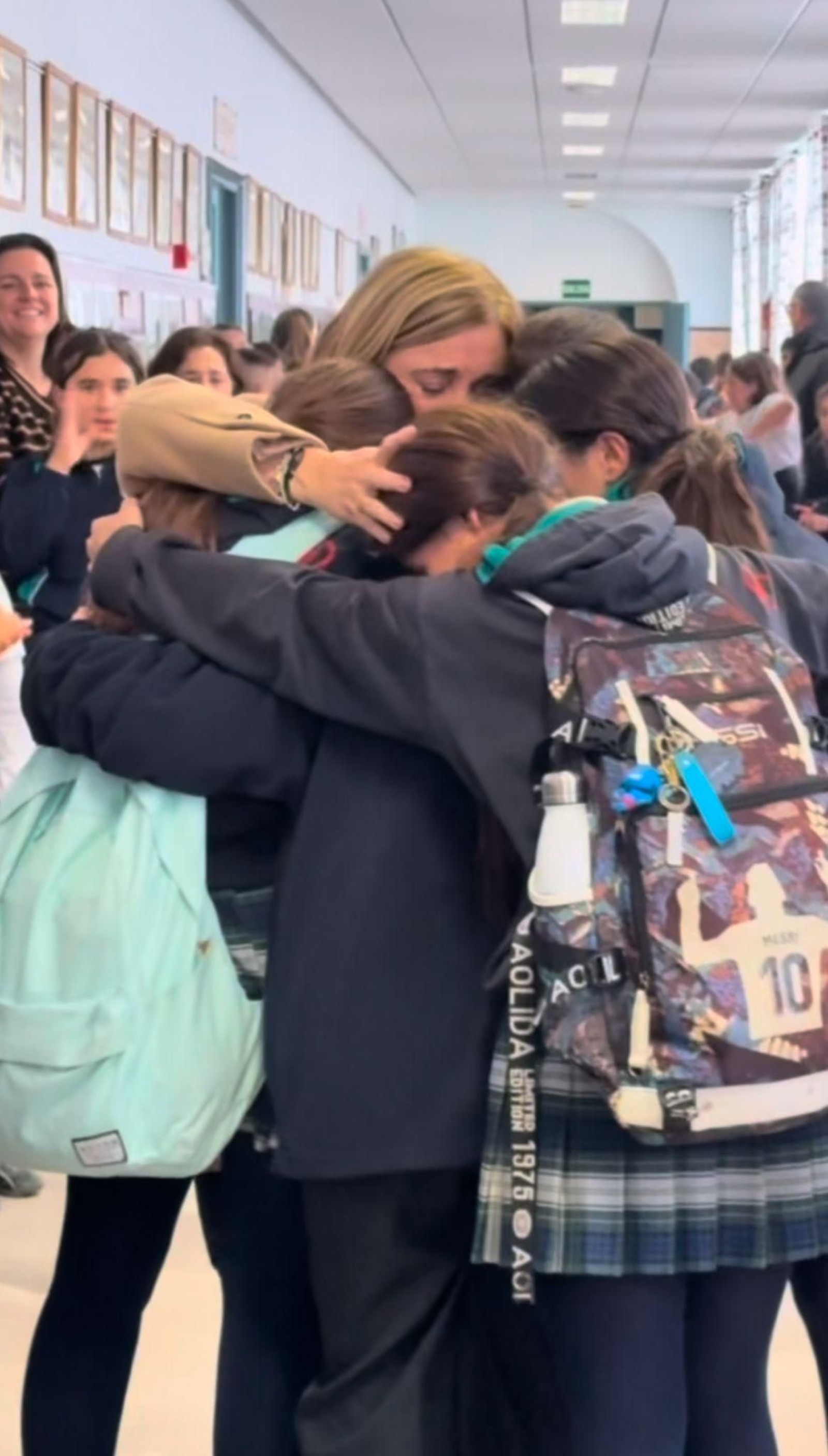

Lo dicho. Ha finalizado el verano y las hostilidades se han reanudado. El tonto de su oficina, puntual como siempre, ha vuelto a declararle a usted la guerra del desconsuelo. Lo ha hecho en tiempo récord, socavando su confort y su paz espiritual para convertirlos en la más oscura de las tormentas. No se lo permita. No le dé ventaja. Ármese de valor y espérelo en el pasillo. Rételo a un cara a cara del que no pueda zafarse. Y en ese momento, justo cuando esté frente a usted, dedíquele una sonora pedorreta. Lenta. Sentida. Que provenga de lo más profundo de su ser. Como William Wallace al grito de “Libertad”.

Hágame caso. No lo dude. No le servirá para revivir el frescor de los mojitos que tomó en el chiringuito hace dos días, pero le aseguro que se quedará muy, pero que muy a gusto.